「展示会キャプションを自宅で簡単に作る方法 – Figma活用」

展示会の準備でキャプション作りに悩んだことはありませんか?今回は無料ツールを使って、私が実践しているキャプションを自宅で簡単に作る方法をご紹介します。

注意点:Figmaのカラーモードはデジタル用の「RGB」です。印刷にこだわる場合は、RGBからCMYKへの変換ツールの利用をおすすめします。

もくじ

キャプションの重要性

キャプションは作品のタイトル、制作年、素材など重要な情報を伝える、作品理解の架け橋です。展示の印象を大きく左右する要素なので、見やすいキャプションを用意しましょう。

自宅で作れる!便利ツールの紹介

今回使用するのは無料で利用できる2つのツールです。

Figma(フィグマ)

デザイナーに人気のクラウドベースデザインツール。個人利用なら無料で使えて、デザインの知識がなくても直感的に操作できます。

Googleスプレッドシート

作品情報を効率よく管理できるオンライン表計算ツール。Figmaと連携させることで、キャプションを一括作成できます。

キャプション作成の3ステップ

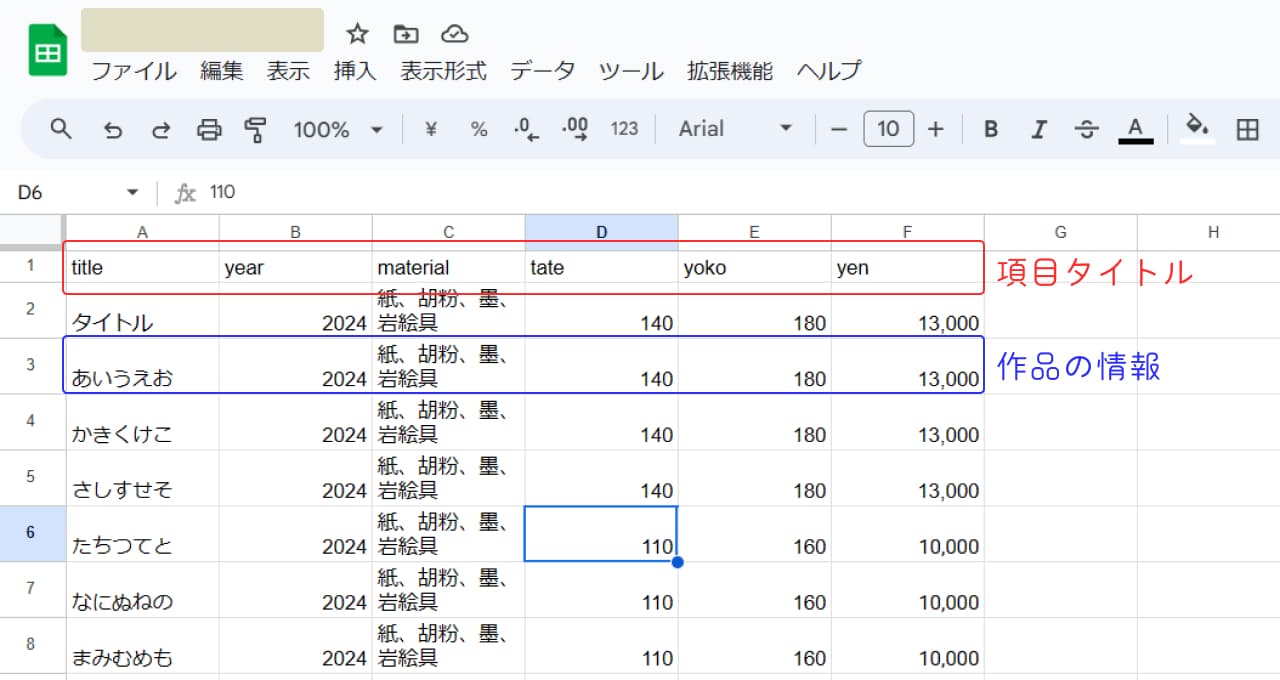

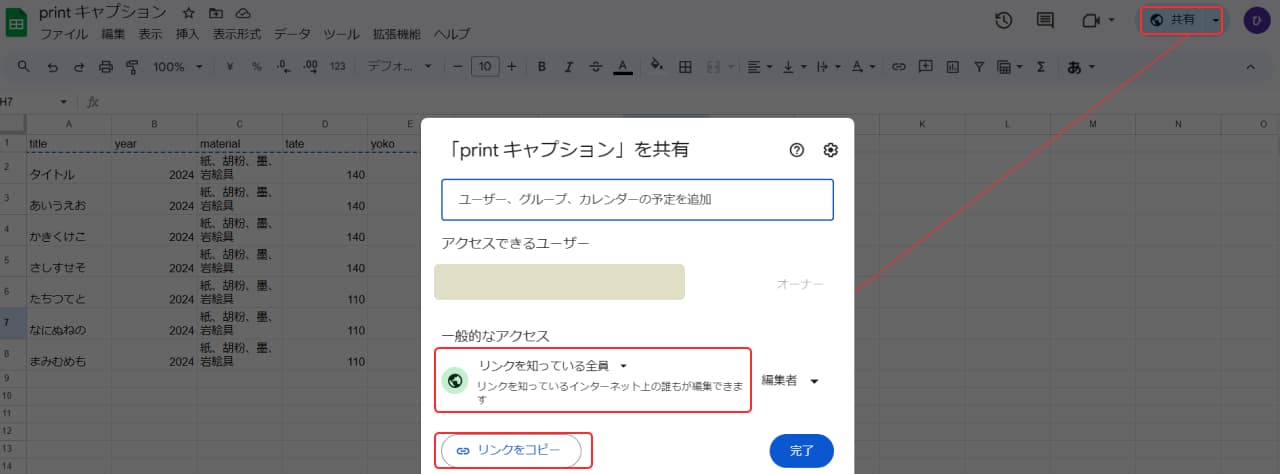

Step 1:作品情報をスプレッドシートに整理する

まずはGoogleスプレッドシートに以下の情報を入力します。

1列目には英字で項目タイトルを入れます。これはFigmaでデータを連携する際に必要です。

私の場合は、以下の6つにしました。

- title:タイトル

- year:制作年

- material:使用画材

- tate:縦のサイズmm

- yoko:横のサイズmm

- yen:価格

1行に1作品の情報を入力し、必要な数だけ行を追加してください。

Step 2:Figmaでデザインテンプレートを作る

Figmaで新規ファイルを作成し、キャプションのデザインを作ります。

一般的なサイズの目安:

- 名刺サイズ(55×91mm)

- A8サイズ(52×74mm)

- B9サイズ(45×64mm)

Figmaではpx単位が基本ですが、こちらの変換ツールを使えばmmからの換算も簡単です。

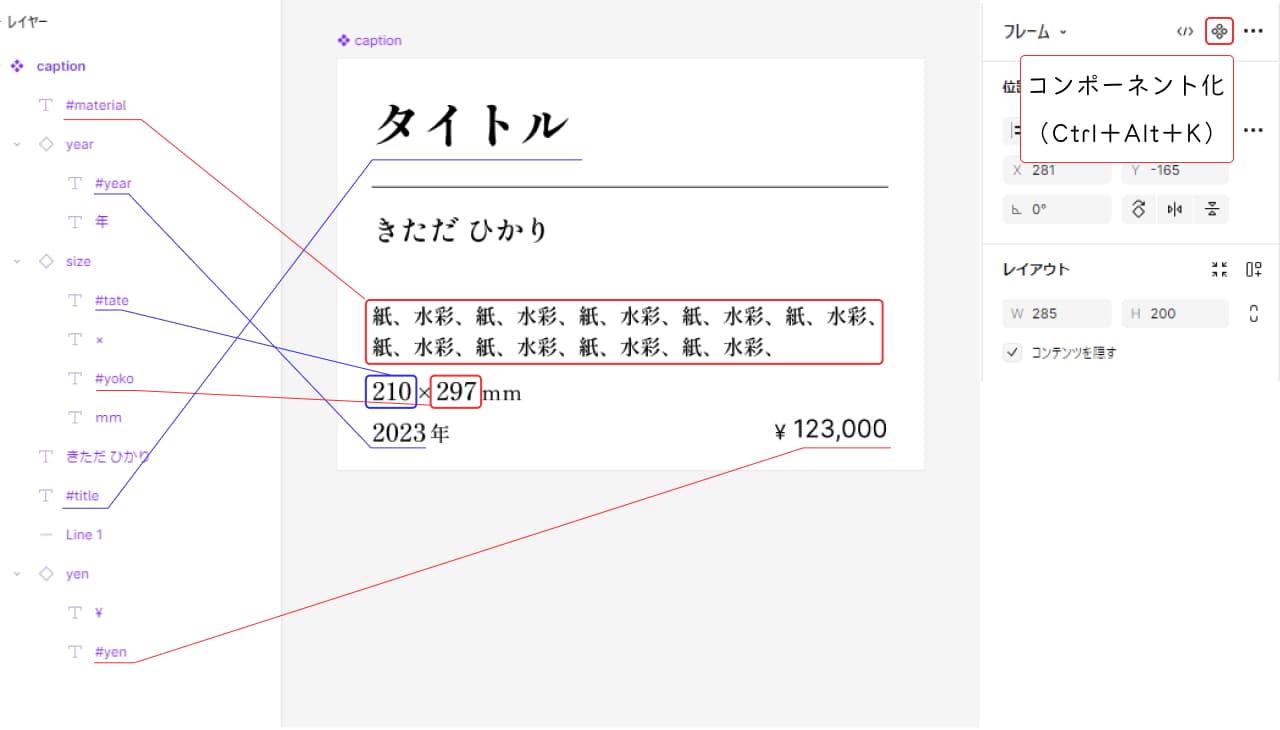

レイヤー名変更とコンポーネント化

ステップ1で設定した項目のタイトルに「#」をつけます。

たとえば、制作年のデータを表示するレイヤー名を「#year」と設定します。

詳しくはこちらのFigmaのコンポーネントについてのガイドをご参照ください。

次に、作ったデザインを「コンポーネント化」しましょう。これにより複数のキャプションを効率的に管理できます。

コンポーネント化したものは後で調整する用に、見本として残しておきます。

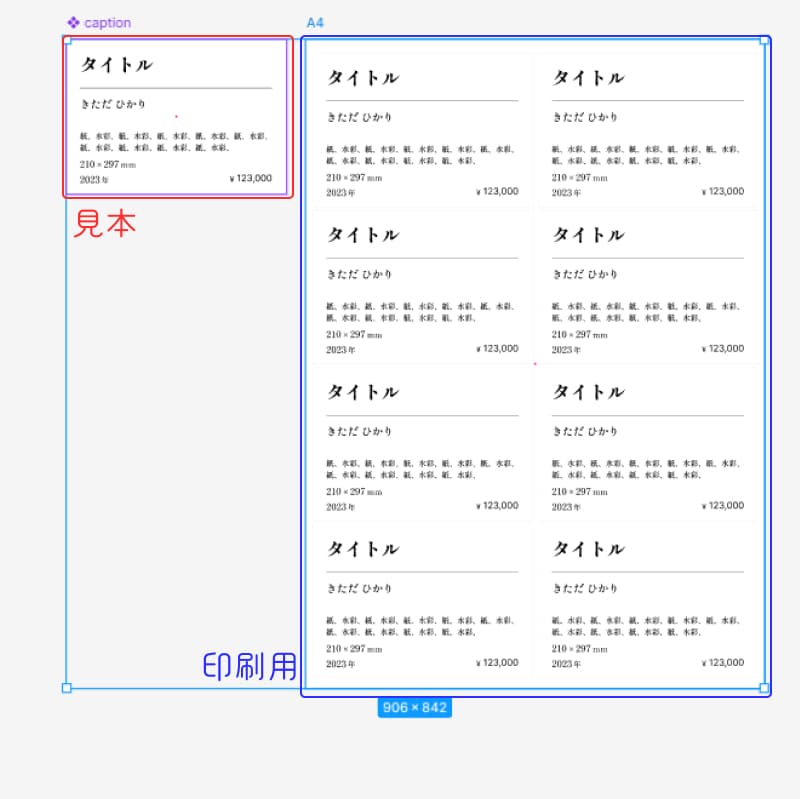

印刷する大きさのサイズのフレームに、、見本をコピーしたキャプションを必用な数だけ並べていきます。

今回はデータ7個ですが、8個並べてます。

最後にデータを反映したいのは印刷用の方なので、印刷用のフレームを選択しておいてください。

Step 3:データ連携と印刷

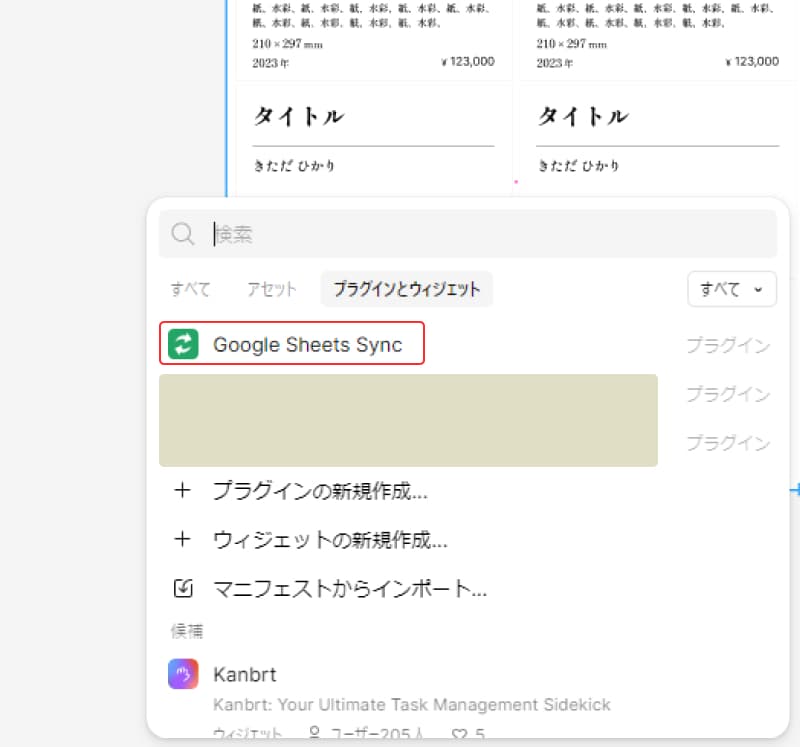

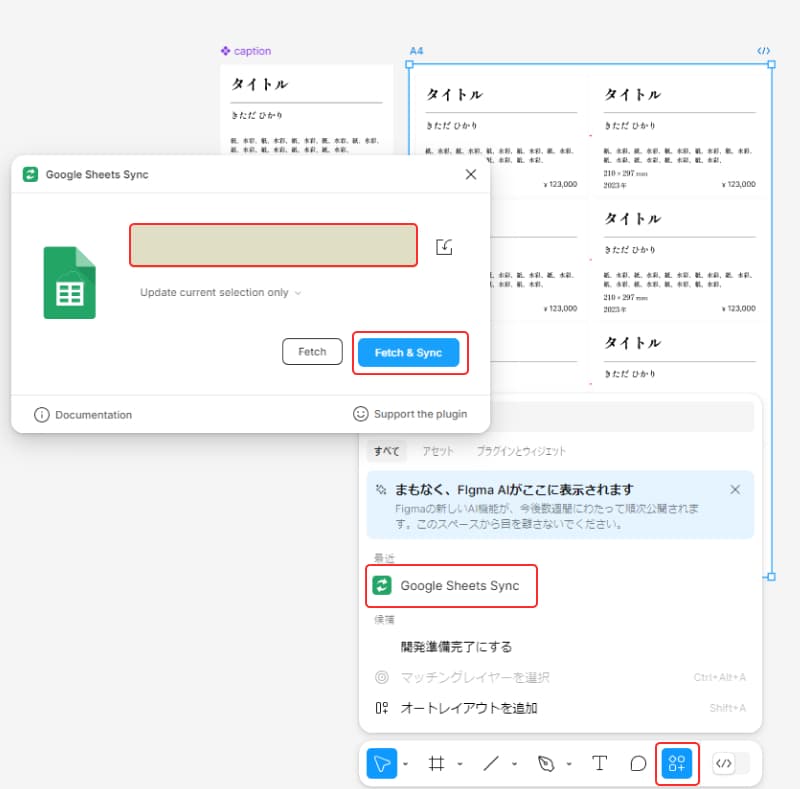

いよいよFigmaのプラグイン「Google Sheets Sync」を使用してデザインとGoogleスプレッドシートを連携しデータを入れ込みます。

- スプレッドシートの共有設定を「リンクを知っている全員」に変更

- Figmaで「Google Sheets Sync」プラグインを使用

- スプレッドシートのリンクを貼り付けて「Fetch & Sync」をクリック

データ反映後はPDFで出力し、コンビニや自宅でキャプションを印刷します。印刷後に見えてくる粗を修正し、納得いくまで位置を調整してください。展示時の満足度が違います。

Figma活用のメリット

Figmaはクラウド上で動作するため、展示間際に誤字を発見したり、キャプションを忘れたりしても、スマホからでも修正・再作成が可能です。また、一度作ったテンプレートは次回の展示でも再利用できるので、長期的に便利だと思います。

慣れてきたら、ポートフォリオサイトのデザインなど、アーティスト活動の幅を広げるツールとしても活用できますよ。

© 2020 きただひかり